«Ездить и петь, пока тело позволяет»

Умка — о Патти Смит, массовом вкусе, политике и «женском вопросе»

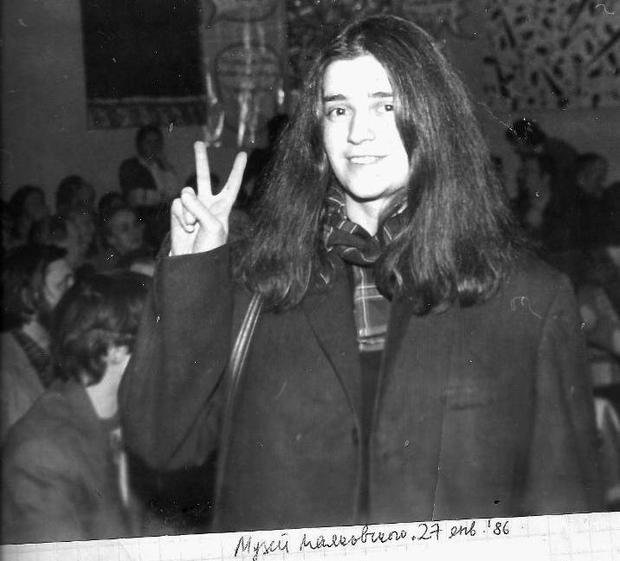

Анна Герасимова, она же Умка, известна не только как рок-музыкант и автор песен, но и как филолог и переводчик. Она начала выступать со своими песнями с середины 80-х и до сих пор играет десятки концертов в год по всей стране и не только — и в одиночку, и со своей группой «Новый состав» (в 1997—2005 «Умка и Броневичок», до 2015-го «Умка и Броневик»). Умка защитила диссертацию о творчестве обэриутов (в 1989-м), написала десятки ученых статей, составила и прокомментировала собрания Введенского, Вагинова, Хармса, перевела и издала романы Керуака и многое другое. «О времени и о себе» рок-певица рассказала в интервью «Реальному времени».

«Когда я стала «сходить с ума» и упала под забор с отбросами общества, родители впали в неописуемый ужас»

— Расскажите, как ваши родители и окружение повлияли на становление вашей личности и выбор того, чем заниматься в жизни?

— Это нужно книгу целую писать. В детстве меня окружали в основном даже не родители, а бабушка с дедушкой. Это были очень хорошие, добрые, мудрые люди. Я никогда не видела, чтоб они ссорились. Никакой профориентации они не проводили, в отличие от родителей, которые все время настраивали меня на творчество, все равно какое: рисование, музыку, литературу, и всегда хвалили, даже если получалось не очень.

Хуже всего получалось играть на пианино, никогда у меня на это терпения не хватало, то ли дело петь и подбирать аккорды — сначала на пианино, потом на гитаре, которую мне, к счастью, купили в 13 лет, и я в нее сразу вцепилась и целыми днями просиживала, подбирая аккорды к любимым песням — Высоцкий, Окуджава, Новелла Матвеева. Гитара стала отличным дополнением к довольно неуклюжей и не имевшей особого успеха у мальчиков мне. Это, конечно, никто как будущую профессию не рассматривал, я ориентировалась в основном на литературу, родители были литераторы, в доме было пять пишущих машинок, одна из них уже моя. К счастью, поступив в Литинститут, я живо поняла, что никакой я не писатель, на это мозгов хватило.

— Вы ведь учились музыке и пению по венгерской системе сольфеджио? Что это за обучение?

— Длинный рассказ. Если вкратце, там суть в том, что учат не ноты, а гармонию как таковую, интервалы, развивают слух, учат строить гармонию от любой ноты, а потом заменяют условные йо-ле-ви и так далее на названия нот. И тогда оказывается, что у каждой тональности куча бемолей и диезов, и становится скучно и грустно. У нас была гениальная учительница — Елена Николаевна Свешникова, руководитель нашей хоровой студии «Веснянка», молодая женщина с чудесным голосом, веселой улыбкой и яркими голубыми глазами. Недавно умерла, к сожалению. Мы не общались, и это очень жаль.

— Как отразилось на вас то, что вы были единственным ребенком в семье?

— Прекрасно отразилось. Меня очень любили, баловали (имеется в виду не обилие платьев и пирожных — это меня никогда особо не интересовало), много времени со мной проводили, играли в разные умные игры. Потом, конечно, стало тяжелее — бабушка с дедушкой умерли, а родителям очень не хотелось, чтобы я по-настоящему взрослела, особенно в хулиганскую сторону. Получился довольно жесткий конфликт, для них это была настоящая трагедия.

Родителям очень не хотелось, чтобы я по-настоящему взрослела, особенно в хулиганскую сторону. Получился довольно жесткий конфликт, для них это была настоящая трагедия

— Почему?

— Это были нормальные советские люди, пусть даже и с какими-то либеральными установками и ценностями (либеральными в нормальном смысле, а не в современном). Когда я стала «сходить с ума», похерила все свои таланты и достижения и упала под забор с отбросами общества, родители впали в неописуемый, никакому чувству юмора неподвластный ужас. Потом я оттуда, по их мнению, выкарабкалась — тут я вслед за Игги Попом могу повторить: «а я, как вы знаете, вовсе НЕ хулиган»; никоим образом не примазываясь, замечу, что у него всегда было две ипостаси: собственно Джим Остерберг, симпатяга и умница, — и это рок-н-ролльное чудовище, которое он сам породил. Некоторым образом подобное произошло и со мной, только я тогда про Игги почти ничего не знала и нисколько от него не фанатела. Его родители, кстати, тоже были в полном ужасе от его выходок. Обычная история, только вот для родителей это губительно, это крах всей жизни.

Ну-с, вот, вроде выкарабкалась, даже диссертацию защитила, а потом вдруг бух! — обратно, как они полагали. Этого уже никто не может выдержать, так? Но в этот раз выяснилось, что моя «чудовищная» ипостась гораздо более востребована, чем культурная, и ведет даже к некоторым достижениям. И это несколько утешило маму с папой, хотя, конечно, от удара они так и не оправились. Я на самом деле очень сожалею, что так испортила им жизнь. Правда, там еще советская власть поработала, но и я молодец.

«Какой же из меня писатель, мне бы песни сочинять да петь, вроде Патти Смит»

— Когда вы начали петь и сочинять песни?

— Петь и сочинять песни начала с рождения. Стиль, кажется, не определился до сих пор. Получилось нечто среднее между той русскоязычной песенной основой, на которой я выросла, и англо-американским роком, в который влюбилась, когда подросла. Собственно, это у многих тут так, но я еще и профессиональный литератор, что, конечно, накладывает некоторый отпечаток на качество текста.

— Про вас пишут: «андеграундная певица». Согласны с таким определением?

— Нет, ну какая же я певица? Я просто пою свои песни. Что касается андеграундности, оставляю это выражение на совести говорящих. Оно у них в зубах застряло с восьмидесятых годов.

— Почему вам дали такое прозвище — «Умка»?

— За ум великий, надо полагать, и не без иронии, конечно. Не каждый на тусовке мог похвастаться аспирантским удостоверением.

— На кого вы ориентировались, кто был вашим ориентиром?

— На собственный всепробивающий вектор и на Господа Бога, как бы самонадеянно это ни звучало.

— Расскажите о вашей встрече с Патти Смит. Как она повлияла на вас?

— Никак не повлияла. Хотя, что интересно, в своем дневнике 1980 года я нашла запись: мол, ну какой же из меня писатель, мне бы песни сочинять да петь, вроде Патти Смит.

Когда Патти Смит собралась к нам на гастроли, я заранее купила билеты, в том числе на поезд — мы тогда часто жили в Севастополе, откуда родом Боря Канунников, мой муж, который со мной на гитаре играет уже больше 20 лет. Ну вот, а вышло так, что я поехала не столько на концерт, сколько на похороны собственной мамы... Можно я не буду подробно?.. Я ехала в поезде, вместе с нашим барабанщиком Борей Марковым, и пила коньяк, а он не действовал, я его пила просто как воду и ничего не чувствовала. Я раньше думала — врут, что так бывает, а оно на самом деле так.

И пока ехала, мне позвонили, что можно с Патти встретиться. Мы и встретились, прошлись по Арбату. Я была довольно зажатая, во-первых, личные обстоятельства, во-вторых, пиетет испытывала серьезный, кто я такая, чтобы с ней брататься? Она предложила спеть с ней что-нибудь, я сказала: «Ghost Dance», припев — там все время повторяется одна строчка: We shall live again, мне тогда как раз в тему было, да и песня когда-то была из любимейших. Когда я вылезла в «Б2» на сцену, на этот припев, меня никто не узнал, в интернетах писали: «вышел какой-то мальчик...». Есть даже где-то видео, между прочим.

Она потом еще приезжала, один раз на квартирник в «квартире журнала Эсквайр», это было незадолго до всех событий, самый излет странного времени, когда еще бродили непонятные деньги и можно было все что угодно. Нам позвонил Чепарухин, организатор, и спросил, есть ли у нас тюнер, а то, мол, у них тюнера нет (она с сыном выступала в акустике). Сейчас даже как-то дико вспомнить, тюнер есть у всех в телефоне. (Тот первый концерт тоже Чепарухин делал, и идея меня позвать была его, за что я благодарна до сих пор.) Только тогда я поняла, что приглашение «на квартирник Патти Смит» — не шутка.

Ну какая же я певица? Я просто пою свои песни. Что касается андеграундности, оставляю это выражение на совести говорящих. Оно у них в зубах застряло с восьмидесятых годов

Очень странное было мероприятие — огромная квартира, набитая странной, сборной, безбашенно дорогой мебелью и такой же публикой, из которой, полагаю, о том, кто сейчас будет играть, знала едва пятая часть. Так называемый светский бомонд и корреспонденты с длиннющими объективами, модная тогда новинка — наножратва крохотными порциями, плюс очень много коньяка Хеннесси, который спас, потому что иначе было бы страшно неловко там находиться. На том концерте она, видимо, по наводке Чепарухина, спустилась в зал и сунула мне микрофон, на припеве другой песни. Потом приезжала еще раз, на какое-то шикарное мероприятие в Казани, и там пела дуэтом уже, гм, с Земфирой, после чего я как-то потеряла интерес, «второй раз в виде фарша», так сказать, или даже уже третий.

— «Когда я увидела небольшого человека, хромавшего в нашу сторону, то поняла, что могла бы ползти за ним всю жизнь. Вот он будет идти, прихрамывая, а я за ним — по-пластунски, пока не умру, чем с тех пор и занимаюсь». Почему Игги Поп до сих пор остается для вас таким ориентиром в жизни и музыке?

— Не могу сказать, чтоб ориентиром, но очень люблю. Мы уже восемь раз были на его концертах в разных городах и странах и еще собираемся. Ну как — почему? Потому что великий, несгибаемый, настоящий. Каждый его концерт — кусок счастья. Жизнь у него была крайне непутевая, и все же он вырулил в прекрасную нишу почти на самом верху, всем на зависть и на удивление. Я сейчас, кстати, большую книжку о нем перевожу, узнаю много нового.

«Не люблю политиканство, не люблю, когда людей используют»

— Вы часто говорите, что у вас совсем не социальные песни и что вы не любите все социальное и общественно полезное. Почему так?

— Потому что политика — дерьмо, и приносить свою жизнь, свою единственную и неповторимую душу в жертву расчетливым и циничным политиканам, которые все одним миром мазаны, — непростительная глупость и даже преступление. Игги Поп вот, кстати, никогда ни в каком социальном движняке не участвовал, да и многие рок-музыканты к этому не имеют отношения. «Социальное и общественно полезное» — это как? На митинги ходить — что тут полезного? Я не люблю политиканство, я не люблю, когда людей используют, чтобы добиться власти и пробиться к кормушке. Свобода — личное дело каждого, чтобы быть свободным, не нужно добиваться никаких разрешений извне. Это ловушка.

— В российском роке традиционно большое внимание уделяется текстам. Для вас ведь тоже большое значение в песнях имеют слова?

— В песне должны быть слова, чтобы ее можно было петь. Я умею сочинять стишки, умею сочинять песенные тексты. У меня они вполне качественные. Мне смешно и противно, когда люди начинают рассуждать о важности текстовой составляющей, а сами двух слов связать не могут. Вместе с тем я не собираюсь выпячивать свои тексты на первый план. Мы занимаемся музыкой, а не аранжировкой текстов Ани Герасимовой. Если кому на электрическом концерте не слышно так называемого «вокала» — иными словами, они не могут разобрать слова — пусть залезут в свой телефон и найдут там столь необходимый им текст. Но, по-моему, на концерте надо плясать и оттягиваться, а не внимать. На акустическом же все прекрасно слышно.

— Как вы относитесь к так называемой литературной песне, когда берется стихотворение и пропевается, что делают в том числе отечественные рок-исполнители?

— Смотря какое стихотворение. Вообще, я считаю, что стихи петь не надо, для этого есть песни. В стихах, когда они хороши, есть внутренняя мелодия, которую внешняя может только испортить. Высоцкий, Окуджава, Новелла Матвеева — мои учителя и старшие друзья, их судить я не берусь, хотя и у Высоцкого с Окуджавой бывали проколы. Авторскую песню я как-то ценить не научилась, хотя бывают удачные варианты. В рок-н-ролле петь стихи нельзя, получается фальшивка, надо песни делать, а это очень мало кто умеет. В последнее время у меня несколько открытий, прежде всего это Оля Чикина, а также Дима Вагин и вместе с ним целое поколение очень талантливых молодых людей, о которых я до прошлого года не имела представления, так как их отталкивает на второй план пресловутое «нашерадио» со своими отжившими героями. К счастью, есть интернет.

В песне должны быть слова, чтобы ее можно было петь. Я умею сочинять стишки, умею сочинять песенные тексты. У меня они вполне качественные. Вместе с тем я не собираюсь выпячивать свои тексты на первый план. Мы занимаемся музыкой, а не аранжировкой текстов Ани Герасимовой

— «По-русски очень трудно писать слова», — говорите вы. Что это значит? Почему так?

— Не знаю. Длинные слова в русском языке. С другой стороны, некоторые и по-английски умудряются крайне плохо писать слова, точнее, тексты песен. «Лед Зеппелин», например, — если любишь их музыку, лучше вообще английского не знать. У некоторых отличные слова, у «Роллингов», например, у «Грейтфул Дед», у Лу Рида, Дэвида Боуи, того же Игги Попа.

— О вас пишут: широко известна политика Умки по максимально возможному снижению входной платы — вплоть до проведения концертов с бесплатным входом и сбором денег у желающих их дать. Вы и сейчас это практикуете?

— Практикую. Считаю, что это честно, во-первых, а во-вторых, выгодно. Народу приходит больше, а денег столько же, если не больше. И публика веселее.

— Как вы относитесь к своим слушателям? Кто они сейчас?

— Очень разные люди, но я их всех могу узнать на улице по глазам.

— Если проследить ваш путь с того момента, когда вы начали петь, до настоящего дня, что изменилось в вас и ваших песнях, отношение к миру?

— Ничего. Чуть меньше стало иллюзий.

— Что в современной музыкальной культуре России вы считаете заслуживающим внимания?

— Я слишком слабо знакома с музыкальной культурой России. Слушаю в основном западную музыку: джаз, блюз, рок, — с начала звукозаписи до, примерно, начала девяностых.

— Какие у вас планы на ближайшие годы и месяцы?

— Надеюсь поскорее расплеваться со всеми заказами (на мне висит несколько книг, переводных и прочих) и в очередной раз покончить с литературой, а заниматься только тем, чем хочется: ездить и петь, пока тело позволяет. Ненавижу, ненавижу, ненавижу сидеть за столом и жать на клавиши. Но приходится, это расплата за годы свободной жизни. Моя голова откуда-то знает, что ей нужно делать. Надеюсь, тело это выдержит.

«Ненавижу сидеть на месте и стучать по клавишам, особенно когда хорошая погода»

— Когда вы научились читать, какие книги любили?

— Читать научилась в три года и с большой скоростью прочла почти всю родительскую библиотеку, а потом и всю библиотеку ЦДЛ. Мама работала в Союзе писателей и носила мне оттуда книжки. Она любила рассказывать, как через пару лет обнаружила, что носит мне их уже по второму разу, то есть я прочла весь детский отдел. На самом деле, конечно, это сильно преувеличенные сведения, некоторые родительские книжки так и остались непрочитанными, особенно это касается «взрослой» зарубежки, которая меня как-то никогда особенно не интересовала.

С малых лет любила расставлять книги в солидном книжном шкафу со стеклянными дверцами (шкаф этот, как и вся библиотека, жив у моего сына до сих пор), руководствуясь собственными соображениями. Например, помню, как ставила рядом Болеслава Пруса (до сих пор не знаю, кто это) и Марселя Пруста, находя в этом какой-то прикол. Помню, как лет в пять, ну хорошо, в шесть достала с полки толстый красный том «Библиотеки приключений» «Три мушкетера», открыла посередине и прочла до конца, кажется, так и не вставая с пола, во всяком случае, не расставаясь с книжкой, пока не дочитала, а потом начала сначала и так далее до бесконечности — в результате годам к девяти знала этот текст почти наизусть. Зачем — не знаю, но родителям нравилось.

Потом начались бесконечные собрания сочинений, которые мама неизменно выигрывала на работе, они заполонили квартиру, мама шутила: «Овцы съели людей». Эти предперестроечные собрания, на белой хорошей бумаге, в унылых обложках, я уже не любила и не читала. До сих пор люблю картонные обложки, рыхлую легкую желтую бумагу послевоенных изданий. Жаль, сейчас такую днем с огнем не сыщешь, я бы только на такой и издавала все свои книжки.

С малых лет любила расставлять книги в солидном книжном шкафу со стеклянными дверцами, руководствуясь собственными соображениями. Например, помню, как ставила рядом Болеслава Пруса (до сих пор не знаю, кто это) и Марселя Пруста, находя в этом какой-то прикол

— А что сейчас читаете?

— В последнее время читать самой не получается, времени нет, но с удовольствием читаю с внуком — вслух по очереди, и таким макаром перечла много любимых старых книжек: от «Буратино» и «Трех толстяков» до «Академии пана Кляксы» и «Капитана Крокуса». Последнее достижение — рассказы Чехова, которые сама в детстве страшно любила, и «Маленький принц», который произвел на Платона огромное впечатление, он даже во «ВКонтакте» себе слоганом поставил: «Зорко только сердце. Самого главного глазами не увидишь».

— Что дало вам обучение в институте? И как вы вышли на диссертацию о Введенском? С какими трудностями столкнулись, когда писали научную работу про обэриутов в 80-е?

— Институт у нас — кажется, до сих пор — не бей лежачего. Чтобы получать пятерки, достаточно было по диагонали читать какие-то книжки и примерно пересказывать их содержание. Мы этим, конечно, пользовались и отрывались на всю катушку. Попутно я вышла замуж и родила сына Алешу. Собственно, моему мужу, Егору Радову, впоследствии известному писателю-авангардисту, и принадлежала шуточная идея: чтобы я написала «диссертацию про Введенского». Сейчас эта диссертация наконец издана, заодно с большим собранием моих статей разных лет, и там тоже подробно рассказывается про «трудности».

Основная трудность для меня и тогда, и сейчас одна: удержать себя за письменным столом. Ненавижу сидеть на месте и стучать по клавишам, особенно когда хорошая погода. Что касается трудностей цензурного характера, они практически отсутствовали: на кафедре на мои сочинения и прочие художества смотрели сквозь пальцы, а если что, меня защищала прекрасная Мариэтта Чудакова — мой научный, или, как она сама говорила, художественный руководитель. Верила в меня, несмотря ни на что (не была я прилежной ученицей).

Ну и, конечно, полезно было то, что я, к ужасу родителей, совершенно не собиралась становиться кандидатом наук, идти работать в систему и все такое: положила написанное в стол, да и пошла гулять. А хулиганская диссертация прекрасно пролежала в столе три года и была победно защищена в 1989 году в МГУ.

— Из вашего интервью: «Введенский — это совсем неинтересно. Мало людей с таким складом ума». Что это за склад ума и почему он вас привлек?

— Заметьте себе, я имею в виду — неинтересно «широкому читателю», не надо вырывать фразы из контекста. Мало людей с таким складом ума, которому подобная литература интересна. Меня привлекает не их склад ума (это дело социологов или кто они там сейчас), а собственно сам Введенский. Лично мне он невероятно интересен. Это не значит, что я какая-то исключительная, такие люди есть, но их мало, повторяю. Это вовсе не доблесть, скорее, что-то вроде отклонения.

«Я привыкла в детстве к дипломам и грамотам и хочу, чтоб их было побольше»

— Вы также перевели Джека Керуака, два его романа. Как вы на него вышли? Чем была интересна работа над ними?

— В начале 90-х хотела издавать «психоделический хипповый журнал», но сломалась на отсутствии качественных литературных текстов. Заинтересовалась предысторией, стала ходить в библиотеку, поняла, что все, чем мы тут занимаемся, коренится не в 60-х, а в 50-х и даже чуть раньше, и копать следует оттуда. Хотела писать большую биографию битников, все о них знала. Но вместо этого, познакомившись с переводчиком и хорошим дядькой Виктором Коганом, перевела сначала «Бродяг», а через несколько лет и «Биг Сур».

Нельзя назвать это «интересной работой» — это была моя жизнь. Благодаря битникам я вылезла из филологической скорлупы, которая мне уже жала, и отправилась в новое увлекательное путешествие. Главная сложность, как я уже сказала, — усидеть за столом.

— В 2017 году в качестве переводчика вы были удостоены премии «Мастер» за книгу Томаса Венцловы «Metelinga: Стихотворения и не только». Что значит для вас эта награда?

— Очень я обрадовалась этой премии. Это же первая присужденная мне литературная премия за всю мою жизнь! Хочется их много, за каждую книжку. Я привыкла в детстве к дипломам и грамотам и хочу, чтоб их было побольше. Надо вот дотянуть до 60-летнего юбилея, авось кто сообразит меня еще чем-нибудь наградить. И мне еще очень понравилось, что переводчики послушали мой стишок «Я не поэт, я переводчик...» и хором сказали, что это теперь будет их гимн. Дальше этого заявления дело, конечно, не пошло, да я и не рассчитывала, но все равно — приятно.

— Сейчас в России много поэтов, которые гастролируют по стране и собирают на своих поэтических вечерах много людей. Как вы относитесь к такому явлению, как сетевая поэзия? Не хотели бы сами попробовать себя в этой роли? И на ваш взгляд, о чем свидетельствует такая популярность звучащего поэтического слова?

— Отношусь с вялым отвращением. Что значит — попробовать? В какой такой роли? Я ни в какой не в роли, а сама по себе очень много езжу и выступаю, в том числе читаю свои стишки, которые, смею думать, получше, чем у иных сетевых поэтов. А то, что они собирают огромные залы и денежку гребут лопатой, — результат хорошего профессионального пиара. Народ интересуется поэзией — очень хорошо, пусть. Но жалко, что в основном не самой качественной. Как в Советском Союзе: «Мы самая читающая страна!» — а читали-то в основном ерунду. Массовый вкус всегда низкий, это закон, ничего страшного.

Не думайте, я не завидую. Нельзя завидовать чужим плоховатым стишкам, нет в них ничего хорошего, даже если они хорошо оплачиваются.

В начале 90-х хотела издавать «психоделический хипповый журнал», но сломалась на отсутствии качественных литературных текстов. Заинтересовалась предысторией, стала ходить в библиотеку, поняла, что все, чем мы тут занимаемся, коренится не в 60-х, а в 50-х и даже чуть раньше, и копать следует оттуда

«Мужиков люблю, а баб — не очень»

— Когда вас в одном интервью спросили, позиционируете ли вы себя как поэта, вы ответили, что «женщина вообще не может быть поэтом». Почему?

— Потому что у женщины нет мозгов.

— Вы говорите: «Женщина не должна критиковать мужчину. Она должна его поддерживать, ему непросто жить в нашем обществе. Мужчиной быть трудно». Поясните, что вы имеете в виду. И каков ваш взгляд на взаимоотношения мужчин и женщин в свете того, что сегодня так сильно меняются гендерные роли?

— Что тут пояснять? Это же ясно. Бог создал человека — Адама. Ева была сделана из его ребра в помощь ему и в утешение. Если она думает, что дело было как-то не так или даже наоборот — оставим это на ее совести. Я не люблю и не уважаю тех, кто торгует своим полом, как раньше торговали телом, — или национальностью, или заболеванием, мало ли чем можно успешно торгануть. Ты человеком будь, а не кричи: «Я женщина, и этим я права». Мужиков люблю, а баб — не очень. Еще не люблю, когда торгуют гендерными девиациями. Как у Райкина, помните: «Человек, будь он хоть женщиной, хоть кем! обязан приходить на работу в нормальном состоянии! без чюйств! и волнений». Не меняются никакие гендерные роли, это все очередной наброс очередного дерьма на очередной вентилятор, только бы посудачить.

Надеюсь, это не будет понято так, будто я думаю, что на небе сидит дядя с бородой и так далее. Увы, нынче приходится все объяснять и очень часто повторять — «я пошутил». Разучились люди шутить и понимать шутки без смайликов. Смайлики я еще сильнее не люблю, чем гендерные девиации и их адептов.

— А как вы относитесь к традиционным ценностям, которые сейчас в России тоже активно пропагандируются. В частности, к традиционной семье?

— К традиционной семье отношусь нормально, к пропаганде традиционной семьи — так же, как к пропаганде гей-культуры и однополых браков: с равнодушным отвращением.

— Что вы понимаете под женственностью и мужественностью?

— Я знаю и ценю человечность. Много лет назад мы с Борей (моим мужем) выяснили, что самое неприятное — это женское в женщинах, мужское в мужчинах и детское в детях.

— В одном интервью вы сказали, что «женщина может осуществиться только рядом с мужчиной». Что это значит?

— А разве не видно? По-моему, все понятно. Это очень древняя штука, и не нам ее ломать своими слабыми пальчиками.

— В вашей биографии в «Википедии» говорится: «...с конца 1987 года по 1994 год песен не писала и не пела по причинам личного характера (второй муж Дмитрий был против того, чтобы Анна выступала)». Трудно ли вам было отказаться от этих желаний, как был сделан этот выбор? И почему потом все изменилось?

— Не знаю, кто пишет эти глупости про Дмитриев и Анн. Не то чтобы Дима был против, но он был слабак, алкоголик, он очень расстраивался, когда на меня все смотрят и меня слушают, он ревновал. Я решила, что мне легче не петь, чем каждый раз разбираться. В конце концов, это же не навсегда, — подумала я, — а мне есть еще чем заняться. Так оно и вышло. Зато диссертацию защитила и много еще чего сделала хорошего. Мало ли от чего мне трудно отказаться. Вся жизнь состоит из отказа от каких-то «желаний», нельзя себе потакать, на то мы и люди.

Кстати, я тогда еще не «выступала», просто пела для друзей, где придется. Никакого разговора о «выступании» не было. И никто у Димы не спрашивал, против он или не против, просто видно было, как он страдает. Я решила не доставлять ему этих страданий, у нас были хорошие человеческие отношения. Потом, когда оказалось, что он меня, в общем, предал и уже пару лет как завел себе фактически вторую семью в Питере, все гуманистические обязательства рухнули, и я с радостью пошла вразнос. Между прочим, оставила ему свою квартиру, ха-ха. В результате я эту квартиру потеряла: сначала помер Дима, потом его мама (да-да, у него была в Москве мама с двухкомнатной квартирой, а он 15 лет жил в моей), потом ее муж каким-то образом продал мою квартиру и свалил за границу. Я была занята пением песен и не особо расстроилась.

Сейчас такое ощущение, что у человека что-то старательно ампутировали и пытаются заменить современным нанопротезом

— Сейчас также много говорят о толерантности, гуманитарном либерализме и прочем. Что вы думаете об этом?

— Я считаю, что человечность (который уж раз повторяю это слово) должна быть в человеке, это его неотъемлемое качество. Если в человеке ее нет, он моральный урод и не заслуживает снисхождения. И никакими разговорами о толерантности, никакими искусственными политкорректностями (вот еще что ненавижу) его в эту человечность не загонишь. Сейчас такое ощущение, что у человека что-то старательно ампутировали и пытаются заменить современным нанопротезом. Есть много антиутопий на эту тему, например прекрасная детская книжка Федора Кнорре «Капитан Крокус». Почитайте на досуге. Мне кажется, несмотря ни на что, человечность все равно восторжествует, сохранится в катакомбах, и так далее. Говорите с детьми, читайте им хорошие книги, только и всего.

— Вы часто подчеркиваете свою нелюбовь к телевидению. Почему?

— Это уже не актуальный разговор. Что значит «почему»? Потому что ТВ — машинка для промывки мозгов, промывка на самом деле является их засорением. Сейчас, когда все живое ушло в интернет, положение об ущербности контролируемых средств массовой информации стало общим местом. Я вот интернет гораздо сильнее ненавижу, но без него, увы, никуда. Я и общественный транспорт ненавижу (да и частный тоже), но без него далеко не уедешь.

Справка

Аня Герасимова (Умка) — автор стихов и песен, лидер рок-группы, филолог, переводчик. За 30 с лишним лет записала и издала более 30 музыкальных альбомов, постоянно выступает с концертами по стране и за рубежом. Перевела романы Дж. Керуака, подготовила собрания сочинений А. Введенского, К. Вагинова, Д. Хармса. Переводчик литовских авторов: Г. Патацкаса, А.А. Йонинаса, Г. Радаускаса, Т. Венцловы и др. Лауреат премии «Мастер» за книгу Т. Венцловы «Metelinga» (2017).